食物

|

福岡県保健環境研究所

Fukuoka Institute of Health and Environmental Sciences |

092-921-9940 〒818-0135 福岡県太宰府市大字向佐野39 |

| トップページ | 研究所紹介 | 研究概要 | 年 報 | 啓発資材 | リンク集 | アクセス |

| トピックス | トピックス一覧へ戻る | |||||||

|

|

||||||||

|

食物 |

保健科学部 生活化学課 | |||||||

はじめに

皆さんは商品に記載されている「特定原材料表示」を見たことはありますか?最近、「特定原材料表示」に木の実類が追加されたことをご存じでしょうか?

食物アレルギーは、特定の食品に対してアレルギーを持つ人が、その特定のアレルギーを引き起こす物質であるアレルゲン(主に原因食品中に含まれるタンパク質)を喫食したり接触したりすることで発症します。容器包装された加工食品は、アレルゲンを含む食品が原料として使用されている場合や、加工食品は包装によって中身が確認しづらく、外観がわかる場合でもアレルゲンが含まれているかは判別がつかず、誤って喫食してしまうことが考えられます。こうした事態を避けるため、「特定原材料表示」は食物アレルギーの症状を持っている人のために配慮された表示制度であり、日本では、食品への表示が義務化されている「特定原材料」と努力義務である「特定原材料に準ずるもの」が指定されており、パッケージ等に特定原材料表示が必要となります。

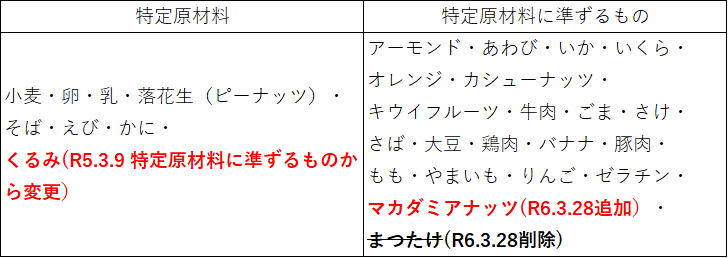

近年、この特定原材料表示において木の実類に関する改訂が行われ、令和5年3月9日に「くるみ」が特定原材料に準ずるものから特定原材料へ変更となりました。特定原材料が追加されたのは平成20年6月の「えび」、「かに」以来15年ぶりのことです。さらに令和6年3月28日には、「マカダミアナッツ」が特定原材料に準ずるものに指定され、「まつたけ」は除外されることになりました(図1)[1-3]。

図1. 近年における特定原材料及び特定原材料に準ずるものの改訂について

「消費者庁HP:食物アレルギー表示に関する情報」

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/

を加工して作成

そもそも食物アレルギーとは?

前述の通り、食物アレルギーとは、食品中に含まれるアレルゲンを喫食したり、接触したりすることで発症する免疫反応で、食後2時間以内に発症する即時型アレルギー、食後に運動をすることで発症する食物依存性運動誘発アナフィラキシー、食後すぐに口腔内の痛みや痒みを伴う口腔アレルギーなどがあります。[4]

食品中のアレルゲンの検査方法

食品中のアレルゲンの検出方法は、消費者庁通知に従い、ELISA(The enzyme-linked immunosorbent assay)を用いて検査を実施します。これは、アレルゲンに特異的に結合する抗体を用いて、アレルゲンが食品中にどのくらい含まれるか検査する方法になります[6]。この方法を用いて、特定原材料を含有している表示がない食品中1

gあたり、特定のアレルゲンが10 μg以上含まれたものが表示違反疑いに該当します。ELISAにて、表示違反疑いとなった食品は、PCR(Polymerase

Chain Reaction)もしくはウエスタンブロットを用いて確認検査を行い、陽性であれば表示違反になります。

vELISAによる検出は操作が簡便ですが、1回の操作(キット)で対象のアレルゲンを1種類しか検出することができません。このことから、最近では、LC-MS/MS(液体クロマトグラフタンデム質量分析計)を用いて、複数のアレルゲンを同時に検出する一斉分析法が検討されています[7,8]。

木の実類のアレルギー発生状況

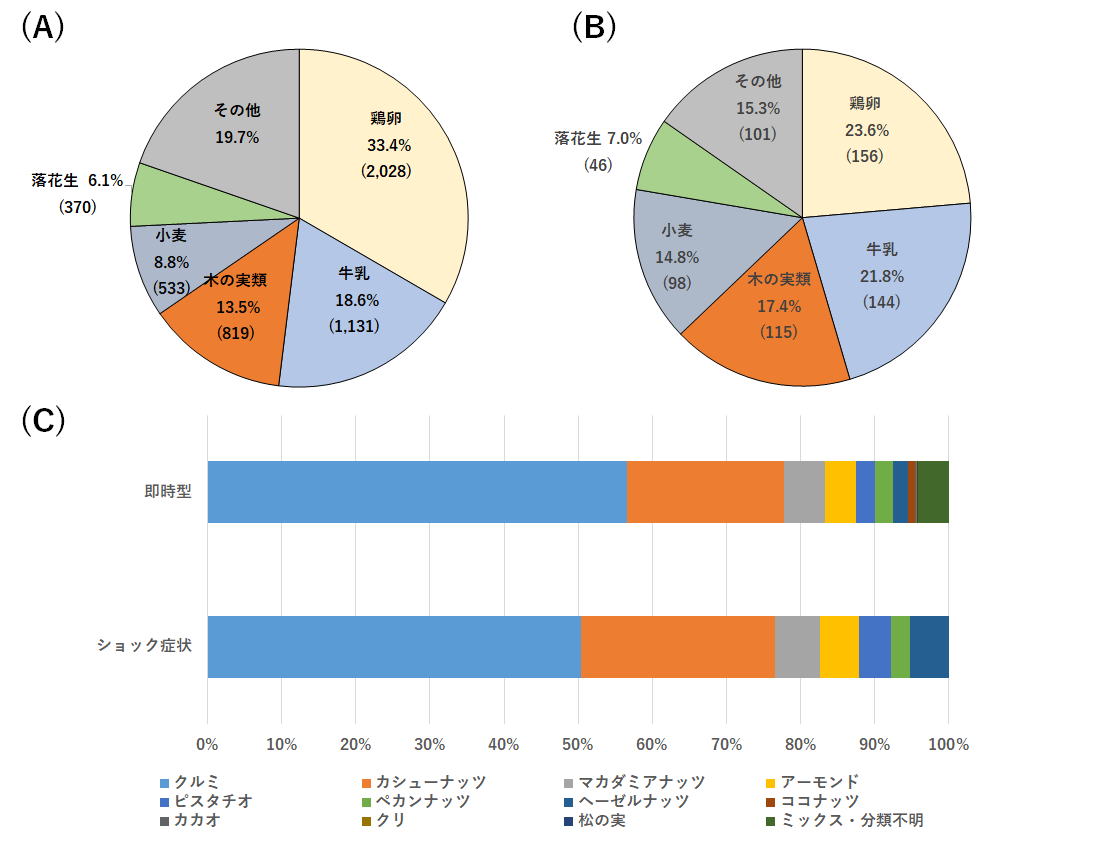

特定原材料にくるみが指定された背景には、近年の患者数の増加があります。消費者庁は3年おきに食物アレルギー患者数、原因食物を調査しています[1,9]。直近3回の調査で、木の実類のアレルギー患者は急増しており、令和3年の調査では、即時型食物アレルギー及びショック症状の患者数は鶏卵、牛乳に次いで木の実類は3番目に多く、他の特定原材料(小麦、えび・かに、そば、落花生)よりも多くなっています(図2)。

図2.即時型アレルギー原因食物の割合(A)とショック症状アレルギー原因食物の割合(B)及び木の実類による即時型及びショック症状を呈した原因食品の割合(C)

「令和3年度 食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究事業報告書」

(https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/assets/food_labeling_cms204_

220601_01.pdf)を加工して作成

即時型及びショック症状が出現した木の実類の内訳では、くるみ、カシューナッツ、マカダミアナッツの順に多い報告となっており、いずれの症状でも、くるみは木の実類の患者数の半数を占めています。このことからも、特に患者数が増加しているくるみを、令和5年3月9日より特定原材料に準ずるものから特定原材料に変更し、食品表示義務対象と定めました。前述しているカシューナッツにおいては、くるみほど患者数が多くないため、今回は特定原材料への変更は見送られましたが、アレルギー患者数の増加を考慮し、消費者庁は食品関連事業者に対し、出来る限り表示をするように呼び掛けています[2]。

vまた、マカダミアナッツが特定原材料に準ずるものに指定された背景については、くるみやカシューナッツほど患者数は多くないものの、即時型アレルギー患者数が多くなっていることがあります。直近2回の食品アレルギー患者に関する調査ではマカダミアナッツがアレルギー原因食品の上位20品目に含まれており、他の食品より多いことが指摘されています。また、マカダミアナッツは、加工前の原形をとどめない状態で輸入され、加工食品として混入していることも多く、このような場合、喫食時に確認できず誤食する可能性もあることから、マカダミアナッツが特定原材料に準ずるものに指定されることになりました[6]。

表示義務となっても注意すべきこと

今回はくるみが特定原材料、マカダミアナッツが特定原材料に準ずるものに指定されましたが、他の木の実類との交差反応に注意が必要です。交差反応とは、ある食品にアレルギーを持つ場合、その食品に含まれるアレルゲンに似たアレルゲンを持つ別の食品の喫食で出るアレルギー反応です。

くるみアレルゲンはペカンナッツ(ピーカンナッツ)のアレルゲンと似ていることから、くるみが入っていないと思い、喫食することで交差反応を起こし、くるみアレルギー症状を引き起こす可能性があります。同様にカシューナッツアレルゲン、ピスタチオのアレルゲンと似ていることから交差反応が起こる可能性が指摘されており、表示がないとはいえ喫食には注意が必要です[10,11]。これらのような交差反応のケースは一例であり、もちろん交差反応しない場合や前述の組み合わせ以外の食品と交差反応が見られる場合もあります。そのため、ある種の木の実類のアレルギーがあるからといって、すべての木の実を除去する必要はありません。専門医への相談や食物経口負荷試験(Oral

Food Challenge)など個々の食品に対する症状の有無や総負荷量の確認を行い、自身のアレルギーをよく理解することが大切になります[12]。そして、誤食や交差反応によるアレルギーを引き起こさないためにも、普段から食品に含まれるものの表示を確認しておくことが重要となります。

前述の食物経口負荷試験の実施施設は、食物アレルギー研究会HPに掲載されています。

食物アレルギー研究会 経口負荷試験実施施設一覧

https://www.foodallergy.jp/ofc/

今後の対応

今回のくるみの特定原材料表示義務は、製造者の対応に時間がかかることを考慮し、令和7年3月31日までに製造・加工または輸入された食品について、従来通りでもよい(特定原材料に準ずるものとしての対応でもよい)こととなっています[6]。しかし、現状くるみが特定原材料に指定されていることから、食品関連事業者は出来るだけ速やかな対応が求められます。くるみアレルギーを持つ消費者にとっては、くるみの表示義務化により、食に対して安全な環境が整備されますが、令和7年3月31日までは完全な義務化ではないことに留意が必要です。

参考URL

|

|

|

| ©2025 Fukuoka Institute of Health and Environmental Sciences. | |